退市是指上市公司因不再满足证券交易所规定的上市条件或其他原因,其股票在证券交易所终止上市交易(公开交易),从而由上市公司转变为非上市公司的过程。

退市的分类:自愿与非自愿

●主动(自愿)

1、不愿被短期利益绑架

有些公司选择自愿退出,是因为上市虽然能带来融资和知名度,但也会带来管理压力和“短期财报”上的束缚。为了不被股东和市场的短期预期绑架,便于公司专注长期发展和战略布局,它们选择退出市场并私有化,这样就能不再受股价波动和季度财报的压力影响。

2、资本买断

当一家上市公司估值偏低,有资本方(如私募基金)认为有重塑空间,就会选择买断公司、推动其私有化退市。之后通过削减成本、战略重组、全球扩张等手段提升公司价值,再通过再上市或出售获取收益。这类操作本质上是一场一级市场的套利游戏。

简单理解:资本低价买→提升价值→高价卖/再上市,中间赚差价。

3、股价低

有时公司股价跌得太低,甚至低于账面资产价值,这反而可能激发私有化回购。

| 类型 | 举例 |

| 不愿被短期利益绑架 | 中国万科:万科在早期曾考虑退市以专注长期战略发展,减少市场对其季度财报和短期业绩的压力。 |

| 资本买断 | 戴尔(Dell):2013年,戴尔公司通过私募股权基金银湖资本的支持进行私有化,之后进行战略重组,最终在2018年重新上市。 |

| 股价低 | 58同城:在美股上市时,58同城的股价低于其实际资产价值,管理层决定回购股份并将公司私有化,专注其业务发展。 |

●被动(强制/非自愿)

1、公司经营状况不好

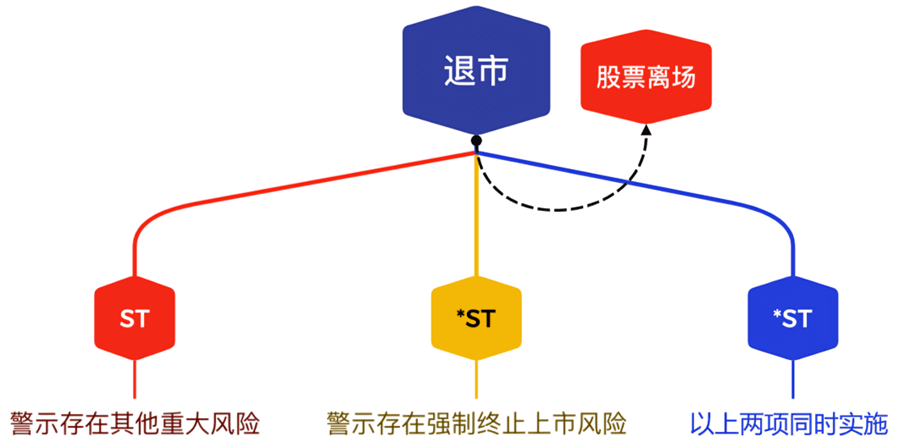

当一家上市公司经营持续恶化,比如连续多年亏损,达不到交易所设定的财务标准,就会被认为风险过高,不再适合公开交易。此时监管机构(如证监会、交易所)会强制其退市,常见信号包括“ST”或“*ST”标记。

如果一个公司的股票持续30天都在一美金以下,那你就会收到一个退出的警告。然后90天你还整顿不好哎,那很抱歉,你也要退出市场了。

2、财务造假

当一家上市公司被查出存在严重的财务造假行为,比如虚增收入、隐瞒亏损、篡改报表等,严重误导投资者、破坏市场公平时,交易所会依据规定,启动强制退出程序。

因为这种行为直接损害了公众利益和市场诚信,所以一经查实,通常处理严厉,退出市场几乎是板上钉钉。

| 类型 | 举例 |

| 公司经营状况不好 | ST保千里(2019年):保千里因连续亏损且未能满足交易所的持续上市要求,最终被强制退市。 |

| 财务造假 | 欣泰电气(2016年):欣泰电气因涉嫌严重财务造假和虚假披露信息,被证监会处罚,最终被强制退市。 |

3、法律要求

比如2021年初,因美国政府认定中国移动、中国电信和中国联通与中国军方有关,三家公司被强制从美股退市。

这类情况是出于政治或法律原因,并非公司经营问题,且对企业影响有限,比如这三家公司在美股的市值占比很小,退出后很快就在A股或港股重新上市。

退市后的走向:退出市场≠死亡

退出市场并不等于死亡,后续走向取决于公司的财务状况和市场需求,可以选择场外交易、重新上市、或者清算注销等。

| 退市后路径 | 说明 |

| 场外交易 | 股票转入三板市场或OTC市场继续交易,但流动性差。 |

| 重新上市 | 优化资产结构后再度申请上市。典型如戴尔。 |

| 公司清算或注销 | 若公司彻底无法经营,最终可能走向清算。 |

退出市场是资本市场健康运行的必要机制。它既能清除“僵尸公司”,也为市场提供重估和优化的机会。对投资者而言,理解其背后逻辑,不仅有助于规避风险,更能识别潜在价值洼地。