波浪理論詳解:市場價格波動的規律性分析

波浪理論由美國經濟學家拉爾夫·尼爾森·艾略特(Ralph Nelson Elliott)於1930年代提出,強調股市價格波動的規律性。艾略特認為,股市並非隨機波動,而是遵循某種週期性波動規律,可以通過對波浪結構的分析來預測市場的走勢。

波浪理論的核心概念

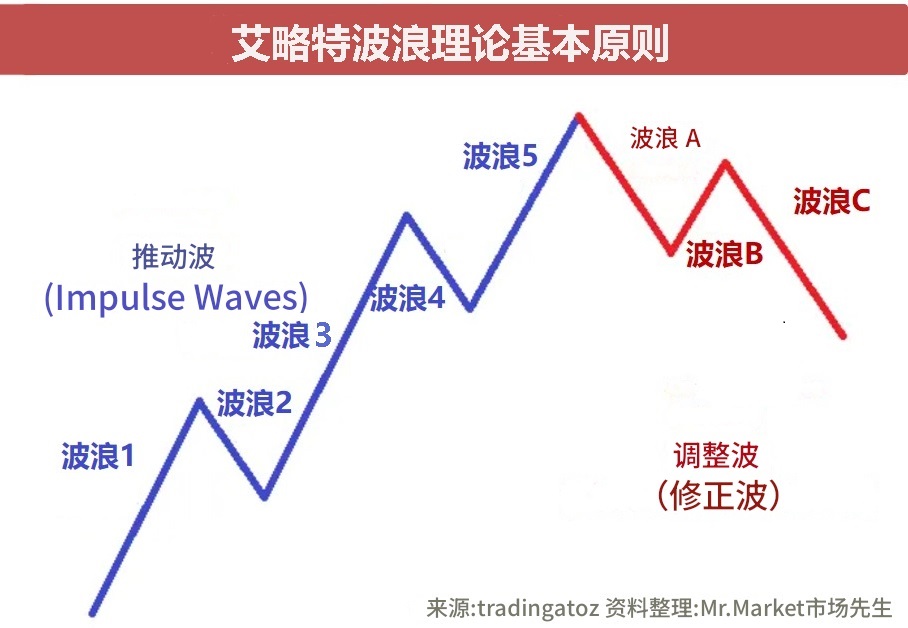

波浪理論的核心在於“基本循環”,即市場的價格走勢由“推動波”和“修正波”交替組成。這種循環結構可以分為 五推三修,即五个推動波和三个修正波。

推動波(Impulsive Wave)

推動波是與市場趨勢一致的波浪,通常由五個子波組成。它反映了市場在一個明確趨勢方向上的大幅波動。推動波按順序劃分為:

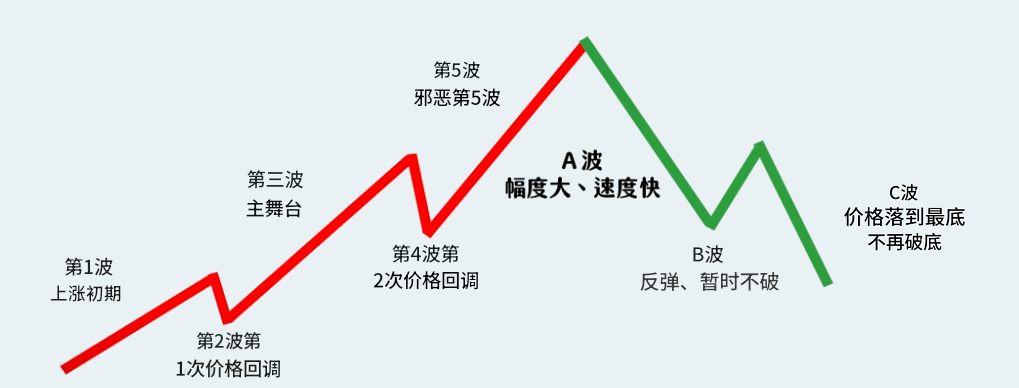

第1波:市場開始上漲(或下跌),通常較為緩慢。

第2波:市場進行小幅回撤,通常不超過第1波的起點。

第3波:通常是最強、最具力度的波動,市場呈現加速上漲(或下跌)。

第4波:市場進行調整回撤,但不應跌破第1波的高點。

第5波:市場的最後一波上漲(或下跌),有時會出現延伸或衰竭現象。

修正波(Corrective Wave)

修正波是與市場趨勢相反的波浪,通常由三個子波組成,用字母A、B、C表示。修正波的特點是:

A波:市場初次反轉,形成下降(或上漲)。

B波:市場進行反彈,但通常不會超過A波的起點。

C波:市場再次反轉,繼續朝著與主要趨勢相反的方向波動。

舉個例子:可以用爬山比喻來說明波浪理論的推動波和修正波,幫助理解其結構和特點。

推動波(上升趨勢)

| 波浪階段 | 爬山比喻 | 股市走勢 |

| 第1波 | 精神飽滿出發,快速向上爬一段 | 股市初期開始上漲,價格快速上升 |

| 第2波 | 爬到一段路後累了,到小平台休息 | 股市第一次價格回調,稍作調整 |

| 第3波 | 休息後繼續向上沖刺,這段最長最快 | 股市最主要的上升階段,價格大幅上漲 |

| 第4波 | 接近山頂但累了,再次休息調整 | 股市第二次價格回調,調整準備 |

| 第5波 | 休息後全力衝刺登頂,達到最高點 | 股市最後一段上漲,達到歷史高點 |

修正波(下跌趨勢)

| 波浪階段 | 爬山比喻 | 股市走勢 |

| A波 | 開始下山,輕鬆快速,幅度較大 | 股市價格回調下跌,幅度較大 |

| B波 | 下山途中到平台休息,暫時不繼續往下 | 股市價格反彈,短時間內不再破低點 |

| C波 | 休息後繼續下山,走到山腳下 | 股市價格繼續下跌,完成最後的價格回調 |

波浪理論的實際應用

波浪理論的應用核心在於識別當前市場的波浪階段,判斷市場的趨勢和轉折點。以下是如何應用波浪理論的幾個關鍵要點:

1. 識別推動波和修正波

推動波:通常表現為價格的快速上漲或下跌,波浪結構清晰,通常由五個子波組成。

修正波:通常表現為價格的反向波動,波浪結構較為複雜,通常由三個子波組成。

2. 判斷市場趨勢

處於上漲趨勢中的推動波(如第三波):價格會繼續上漲,投資者可以考慮買入。

處於下降趨勢中的修正波(如C波):價格會繼續下跌,投資者可以考慮賣出。

3. 識別轉折點

修正波的結束通常意味著推動波的開始。

推動波的結束則意味著修正波的開始。識別這些轉折點可以幫助投資者提前佈局。

常見困惑與解決方法

雖然波浪理論的理論基礎簡單,但在實際應用中,投資者常常遇到以下困惑:

1. 波浪結構的分類

推動波與修正波的區別:推動波通常有五個子波,而修正波通常有三個子波。推動波的走勢較為清晰,而修正波的走勢較為複雜。

如何判斷當前波浪階段:可以通過觀察價格走勢的形態來判斷當前市場所處的波浪階段。例如,五個子波的結構通常是推動波,而三個子波的結構則可能是修正波。

2. 理論與實際的差異

實際走勢的複雜性:實際市場走勢往往比理論更複雜,波浪結構可能會變形或不完整。因此,投資者需要結合其他技術分析工具(如趨勢線、成交量等)來輔助判斷。

保持耐心和紀律:波浪理論的分析需要耐心,投資者應避免急於求成,等待明確的信號出現。

| 規則 | 描述 |

| 第三波不最短 | 第三波通常是最長且最強的波段。 |

| 第四波不重疊 | 第四波不應跌破第一波的高點。 |

| 第五波的特性 | 第五波可能延伸或衰竭,通常難以預測。 |

| 從大框架觀察趨勢 | 初學者從大周期入手,逐步縮小到日線。 |

| 結合其他技術指標 | 實際走勢常受情緒影響,配合其他指標如均線、KDJ等。 |