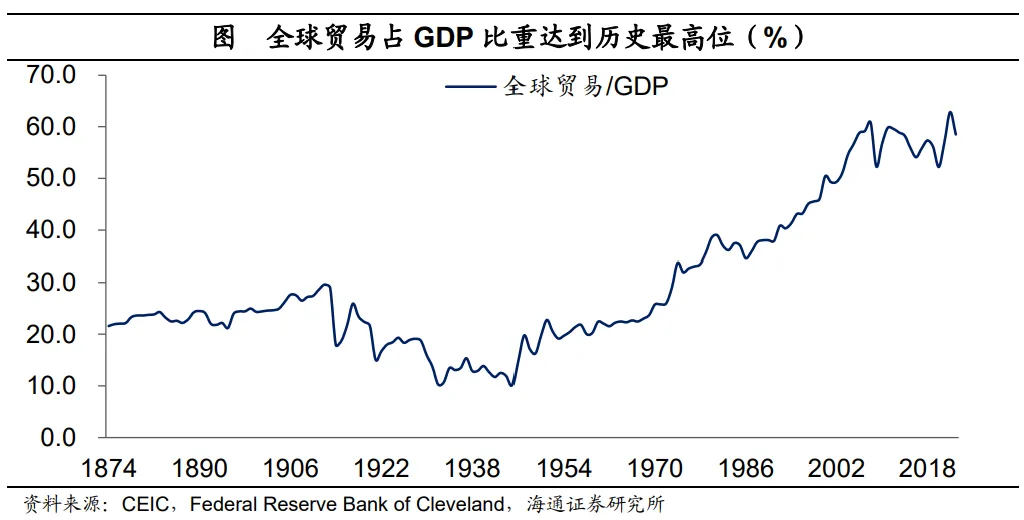

在2018年之后,全球经济体系、货币体系都在发生深度、快速的重构,而这种重构是人类历史上从来没有经历过的。因为拉长历史周期来看,二战之后的几十年是一段非常特殊的历史时期,各国经济深度绑定在一起,国际贸易中使用的货币也统一到了一起,在人类历史上,各国之间的经济联系从来没有像过去几十年那么紧密,国家间的支付结算、财富储藏也从来没有像过去几十年那样高度依赖单一的纸币。从深度绑定到逐步解绑,势必会带来全球经济体系、货币体系的大重构,对全球经济增长、产业链布局、大类资产走势都会产生深刻的影响,而这些影响在过去几年已经在加速体现。那么导致全球经济、货币体系大变革的底层因素是什么?变革过程中会发生什么样的变化?本篇专题是我们《全球货币变局》系列专题的第四篇,我们试图探讨这些问题。

“信任”渐退下:全球经济的重构

过去的几十年,全球化和贸易自由化深度发展,产业链的分工也越来越细致。很多产品的生产并不是由单一一个国家完成的,而是多个国家一起分工协作来完成。资源品大国提供大宗商品,劳动力大国提供加工制造,科技大国提供核心技术支持,每个经济体根据自身的比较优势,参与到全球产业链中。这样的生产是基于经济上成本最优的原则,全球经济的增长也越来越有效率。在这个过程中,全球经济也彼此融合、深度绑定在一起。

而这种深度分工合作的前提是什么?我们认为背后一个非常重要的基础是各国之间的彼此信任。因为有了彼此的信任,各国可以把一部分生产环节交给别的国家来生产,不用担心被断供的风险。

但2018年之后,由于国际关系的变化,这种信任的基础在发生改变。有越来越多的经济体开始担心,自己需要的核心原材料、核心技术是否会被其他经济体断供。而为了保证自身的供应链安全,就需要提高自身的生产供给能力。也就是说,在产业链布局的时候,已经不仅仅考虑“经济”因素、成本最优原则,而需要越来越多的考虑“安全”因素。

与此同时,全球化给各国内部不同群体带来的影响是不同的,当经济和全球化发展到一定高度,每个经济体内部的不同劳动力群体之间的分化也会比较大,内部社会结构的分化也会影响到对外的政策。所以在多重因素的共同作用下,全球供应链的格局就会发生深度的重构。特朗普政府希望通过关税、汇率、行政制裁等手段促使制造业回流美国,大概率会让这种全球供应链的重构加速进行。

而从经济的角度来讲,要想快速的去全球化并不容易。因为一种产品在一个地方生产成本较低,本身就是通过市场化原则进行资源配置的最优结果,企业是没有太强的动机将生产迁移到生产成本更高的地方去的。我们团队在2023年也系统性的研究过印度、印尼、越南、中东等经济体,发现这些地区要快速提升制造业的生产能力,其实也不太现实。也就是说,这些经济体要想快速的承接制造业产能是比较困难的。如果通过外力快速推进去全球化,由此带来的生产成本迅速抬升和经济效率损失,恐怕是全球经济难以承受的。

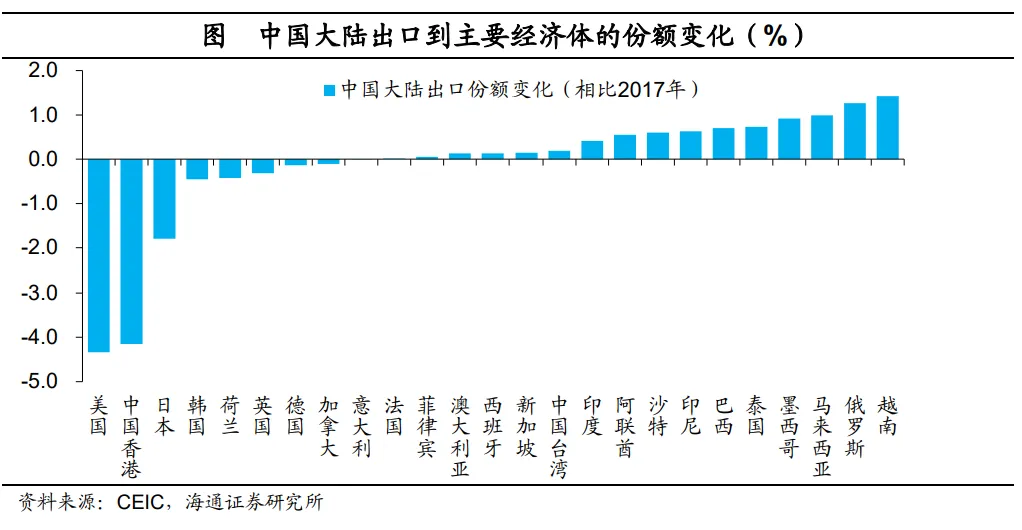

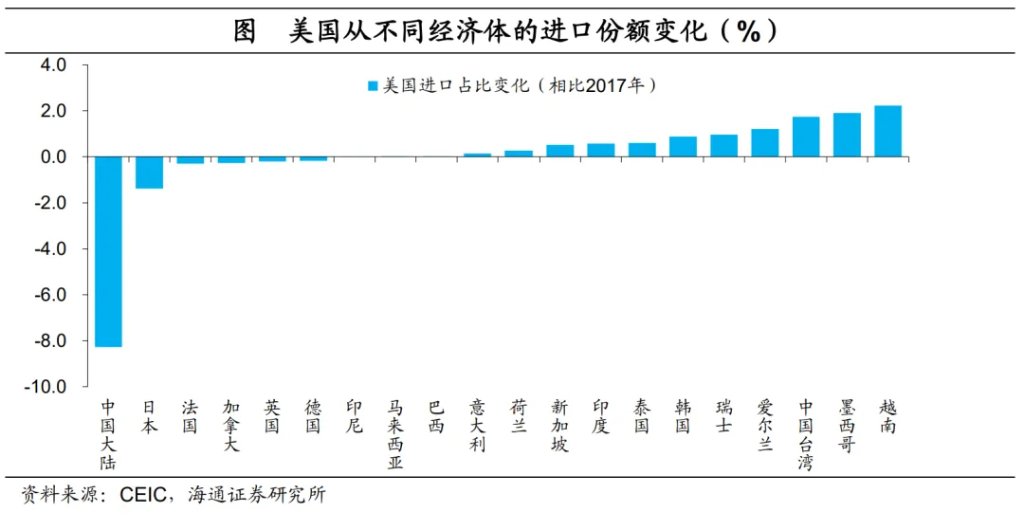

但各国内部政治和国际关系的变化等非经济因素,又会推动全球供应链发生调整。最终形成的全球供应链格局可能是,中美两个大国之间的直接经济链接会逐步下降,而间接的经济链接仍然会偏强。事实上,这种变化从2018年之后就已经在进行。2018年以来,我国的出口目的地中,美国的占比在明显下降,越南、马来西亚、墨西哥、泰国、巴西、印尼等占比在明显提升;美国的进口来源地中,我国大陆的比例在明显下降,越南、墨西哥、中国台湾地区等占比明显提升。我们在2024年4月与2024年5月发表的《离不开的“中国制造”》系列的两篇专题中,从行业层面系统分析了全球供应链的变化,结论也是类似的。

在全球产业链重构的过程中,我国制造业仍然具有很强的竞争力,但制造业的“出海”和全球化布局也是一个中长期的方向。连接中美供应链的诸多第三方经济体,会部分受益于全球产业链重构的过程,承接部分的供应链迁徙。而制造业要大量回流美国本土可能是比较困难的,毕竟生产成本降下去后要快速再提上来,通胀可能也是难以接受的。尽管短期关于关税的担忧很多,但如果中长期来看,全球供应链的重构大概率是渐进的,如果短期内推进太快,带来的经济损失又会形成新的阻力。

“信任”渐退下:全球货币的重构

过去的几十年,在全球经济深度融合的同时,全球货币体系也是越来越一体化的。在二战之后,全球建立了以美元主导的国际货币体系,国际之间的贸易支付结算、官方储备配置越来越依赖美元。从某种程度上来说,全球接近于统一了货币,因为统一货币的情况下,全球支付结算效率更高、交易成本更低。如果停留在用贵金属做贸易结算的话,贵金属的储藏、运输等成本都比较高。正如我们在本系列专题第一篇中介绍的货币进化历史,货币总是朝着让交易更加便利、效率更高的方向发展。

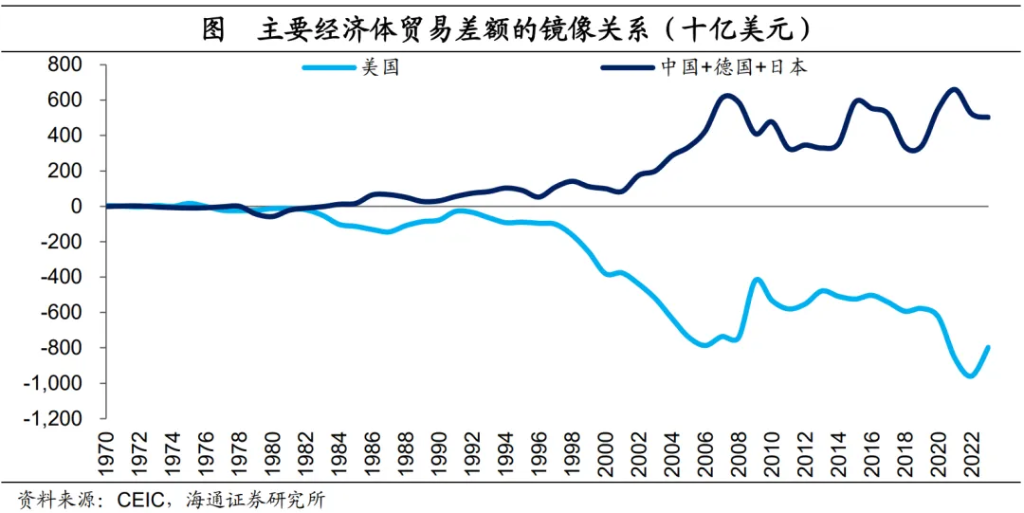

在这样的货币体系下,美国成了全球的央行,需要通过负债的方式来对外发行美元。根据Judson (2017)[1]的估计,接近45%的美元纸币是流通在美国以外的地区的。因为其他经济体对美元有需求,所以美国作为一个整体就成了全球的央行。和其他央行一样,美国需要通过净购买资产或商品的方式,来对外发行美元。所以从某种程度上来说,如果其他经济体对美元有需求,美国就必然需要有贸易逆差,否则美元就发行不出来。所以过去几十年,美国通过贸易逆差发行美元,其他经济体通过顺差赚取美元,美国的逆差和其他经济体的顺差构成明显的镜像关系。

而这种贸易和货币循环的基础是什么?我们认为其中一个最重要的基础也是各国之间的彼此信任。我们在本系列第一篇专题中就详细介绍过货币的本质,货币本质上就是形成社会共识的记账符号。纸币的本质就是一张纸,人们之所以接受纸币发行者拿着纸来换取劳动形成的商品,是基于对货币发行者的信任,即纸币发行者保证纸币兑换成其他商品的购买力。所以其他经济体愿意接受美国拿着美元纸币来购买自己的商品,即是选择信任美国政府保证美元的购买力。从这个角度来看,纸币就是政府发行的债券,对于货币发行者来说是债务,对于纸币持有者来说是储蓄。所以过去几十年的全球贸易、货币循环,也可以理解为是美国借钱,其他经济体储蓄。

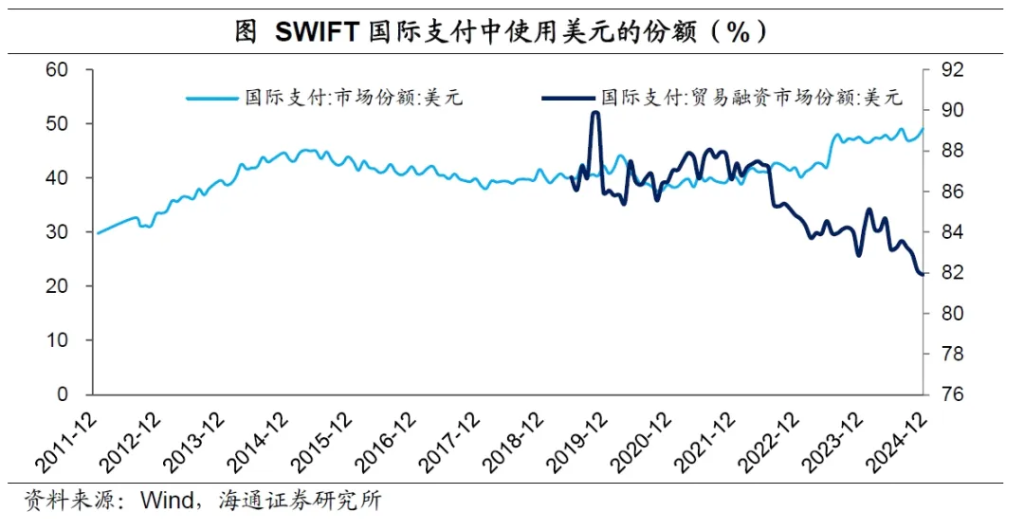

在2018年之后,大国之间的信任关系发生变化后,过去的全球货币循环方式也在发生边际变化。美国通过SWIFT系统制裁朝鲜、伊朗、俄罗斯等经济体,其实就是在削弱美元的国际支付结算功能;美欧冻结俄罗斯的官方外汇储备,其实就是在削弱美元的价值储藏功能。尽管被美国制裁的支付结算、外汇储备的量在全球占比并不大,但这些行为带来的信号意义是很强的。因为看到这些做法后,其他经济体就会开始担心,继续依赖美元主导的支付结算系统是否还安全?继续将财富储藏到美元资产是否还安全?当信任不再的时候,其他经济体都会开始评估自身与美国的中长期国际关系走势,而选择在支付结算、储备资产配置中是否要降低对美元的依赖,于是去美元化就开始了。这就相当于一个债券发行人如果定向的对少数投资人出现违约事件后,其它的投资人就需要考虑自己持有的债券是否还安全了。和全球供应链的重构类似,各国进行贸易支付结算、储备资产配置的选择时,不再仅仅考虑经济方面的因素,还需要考虑国际关系、地缘政治风险等安全因素。

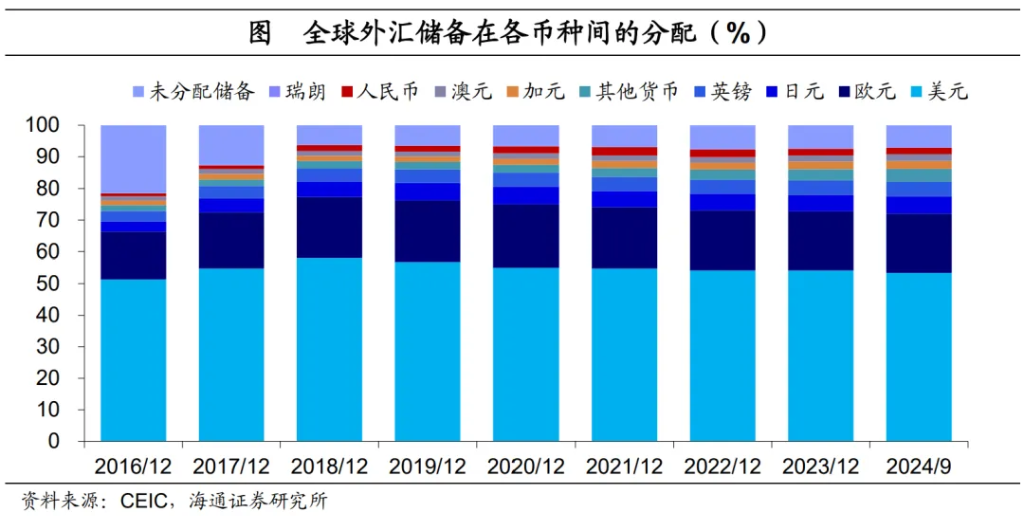

但从进展来看,去美元化虽然在进行,进展却相对缓慢。从前面的贸易支付结算和储备资产配置数据来看,美元仍然占据着主导地位。就支付结算功能而言,使用美元本身就有一定的路径依赖性,毕竟使用统一的货币交易起来更加便利。此外,要找到美元的替代方案还相对缓慢,每个经济体都希望拿着自己的纸币去换取别人的商品,但也需要贸易对手方愿意选择信任这种纸币。如果将所有纸币都看成是一种债券,美元这种纸币的信用等级虽然在走弱,从全球来看还是高于其它纸币的,英镑、欧元等纸币还难以承担起足够强的国际货币功能。

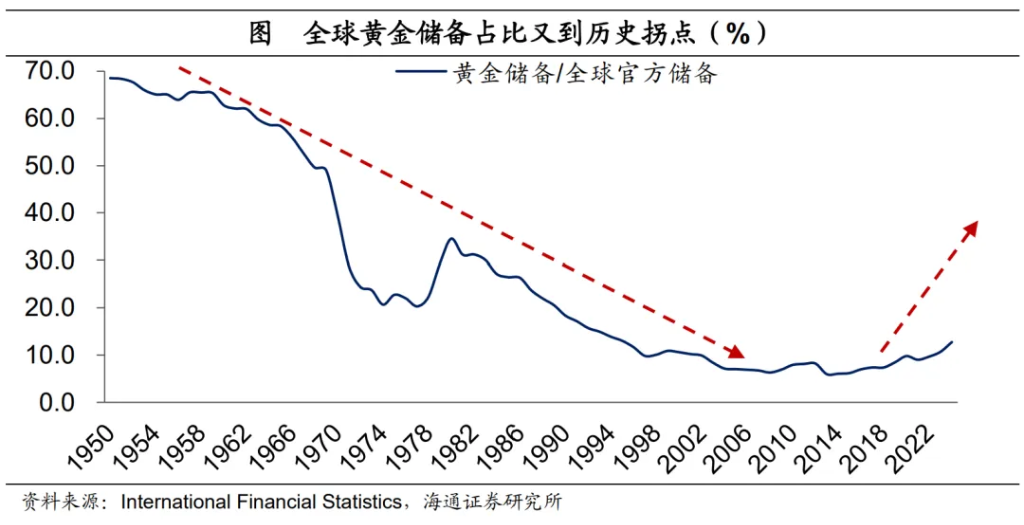

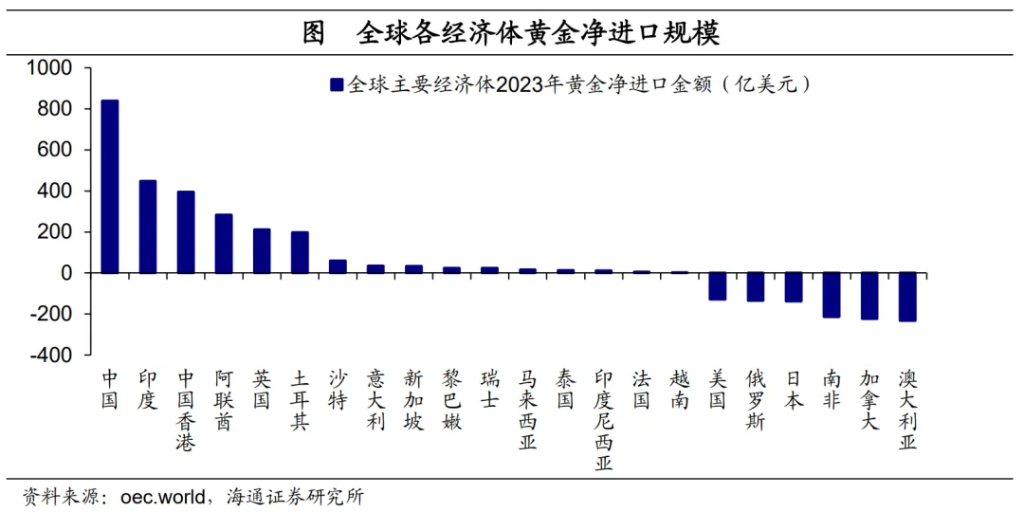

就价值储藏功能而言,尽管全球官方储备配置美元资产的总量占比仍然在高位,但内部的结构已经在明显分化。担心外汇储备被冻结风险的经济体,需要考虑美元以外的备选资产进行配置,尤其是黄金的配置比例会不断提高;不担心外汇储备被冻结风险的经济体,可能会继续配置美元资产。

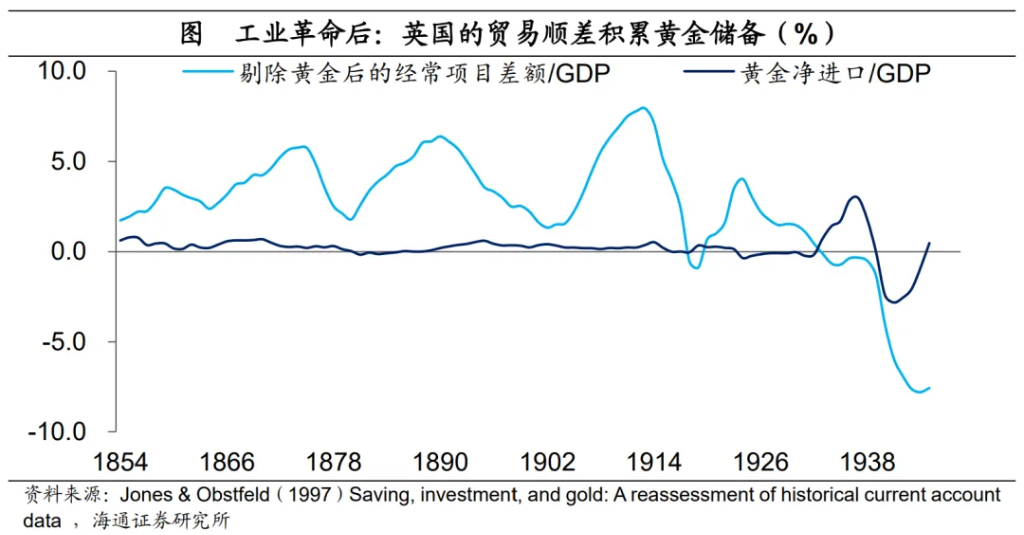

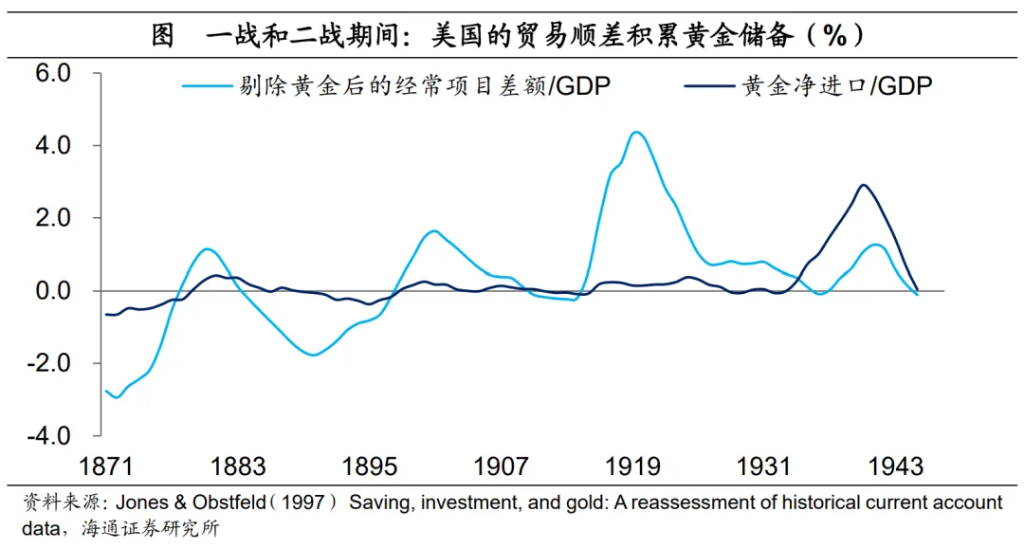

如果将支付结算功能和价值储藏功能结合在一起看,全球黄金会越来越多的流向持续贸易顺差的经济体。短期内,如果没有明显的外力影响,贸易顺差国家还是会依赖美元进行国际支付结算,但赚取美元净头寸后,会将美元找第三方国家换成黄金,第三方国家拿到美元后再配置到美国资产。也就是说,过去是贸易顺差国赚了美元后直接配置到美国,现在是贸易顺差国赚了美元后间接通过第三方国家配置到美国,全球贸易和货币的循环模式已经在发生改变。大国之间的直接连接会降低,间接连接会提高。如此一来,全球黄金会越来越多的净流向贸易顺差大国,这个过程就像《白银帝国》中的明代、工业革命后的英国、一战和二战时期的美国所经历的那样。

特朗普的两难选择:要顺差VS要美元?

特朗普政府的政策的一个核心目标是让制造业回流美国,出发点是其认为过去几十年的全球化,对美国的社会结构和安全保障产生影响,所以特朗普政府希望重塑全球化体系。让制造业回流的一个重要观测指标就是美国的贸易赤字需要降低,而从美国国内因素看,贸易赤字来自于美国的财政赤字和私人部门赤字;从外部因素看,贸易赤字来自于美国以外的其他经济体对美元的需求,因为赤字是对外发行美元的重要方式。

为了实现降低赤字的目标,特朗普政府在美国国内成立政府效率部,缩减不必要的财政开支;重估黄金储备价值,推进建立加密货币战略储备,增加财政资源;对外加征关税,增加财政收入。而如果这些手段真的起到了降低美国贸易赤字的目的,贸易赤字的缩减意味着美国对全球在紧缩货币政策,而这种情况下如果其他经济走弱,不排除美元相比其他货币汇率会升值,汇率的变化可能又会对美国贸易赤字产生扩大的效果,结果未必事如所愿。

所以要实现降低贸易赤字的目标,从根本上美国或许需要降低海外对美元的需求,即降低美元的国际货币地位,让别的国家不想再借钱给美国。试想一下,对于一个发展中经济体来说,如果自己的货币不是国际货币的话,是很难持续出现贸易赤字的,因为贸易赤字就意味着举借外债,如果持续从外部借钱的话,最终往往汇率会崩溃,拉美债务危机就是一个典型的例子。也就是说,如果美元不再是国际货币了,其他经济体对美元没有需求了,美国恐怕想借钱也比较困难了,也就大概率不会有持续的贸易赤字了。而如果这种情况发生的话,美国过去几十年借的存量债务如何偿还?可能也需要美元汇率的大幅调整来实现。也就是说,本来降低双赤字是为了避免未来出现债务危机,但因为处置风险不当,反而让风险更快、更激烈的爆发,这可能是得不偿失的。

要贸易顺差,还是要美元,恐怕是特朗普政府面临的两难选择,操作起来其实需要非常小心,如果操作不当,可能对美元、美债、黄金等资产价格都会产生较大的影响。

风险提示:全球地缘风险;全球经济变化;美国政策的不确定风险。

本文作者:梁中华,来源:海通宏观研究,原文标题:《“信任”渐退:全球贸易、货币的大迁徙——全球货币变局研究四(海通宏观 梁中华)》

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。